💡資料のポイント

Uberの資料は、「多角化する成長企業が、どのように財務と事業進捗を一貫性のある構造で見せるか」の良い例です。

以下のような企業には特に参考になるでしょう。

- 成長の中でも複数事業が異なるペースで動いている企業

- 投資家にKPIと収益性の関係性を定量で示す必要がある場合

- 財務や戦略の変化を、段階的に説得力ある形で可視化したいとき

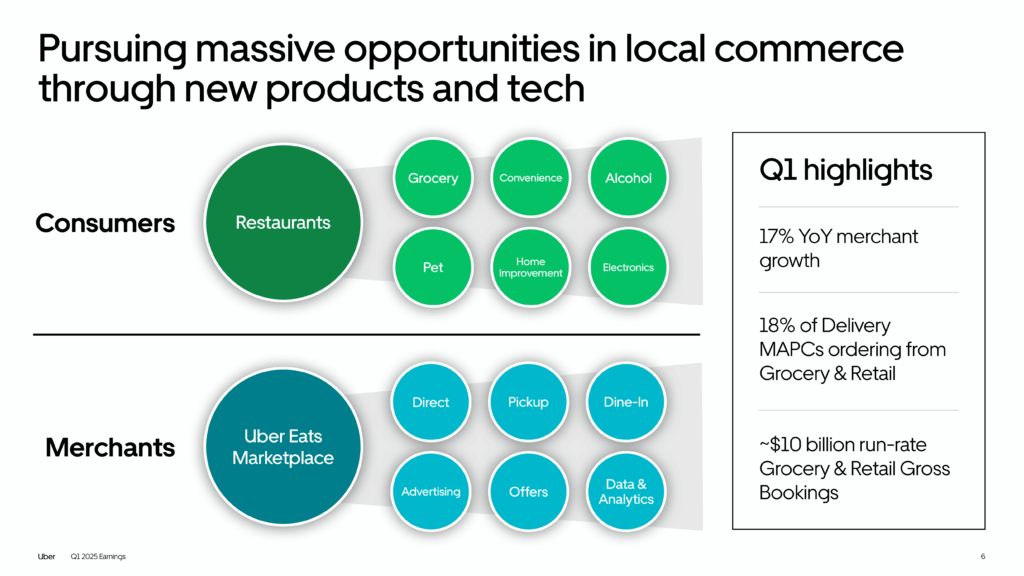

1. 事業セグメントごとの比較性が高い構造

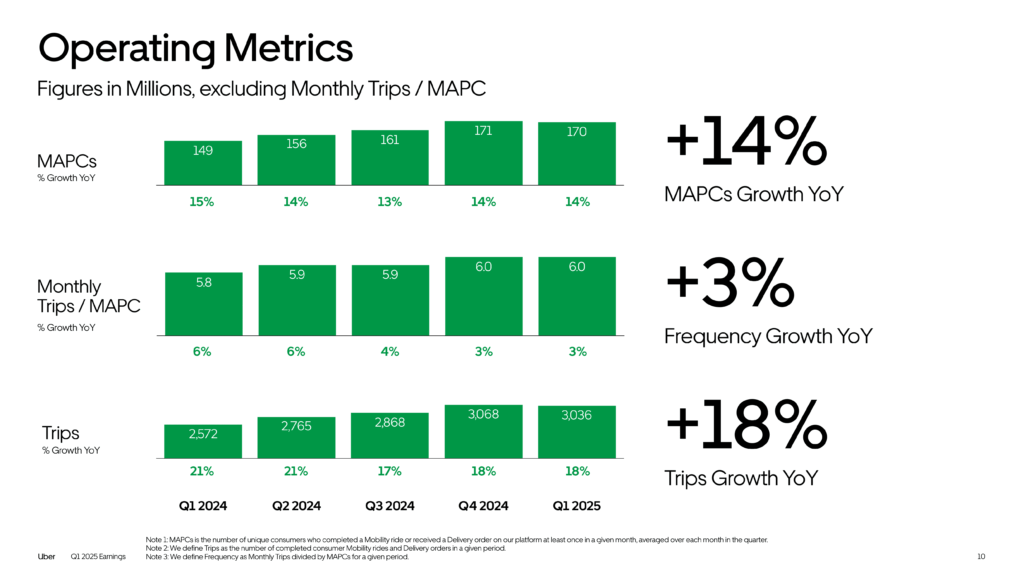

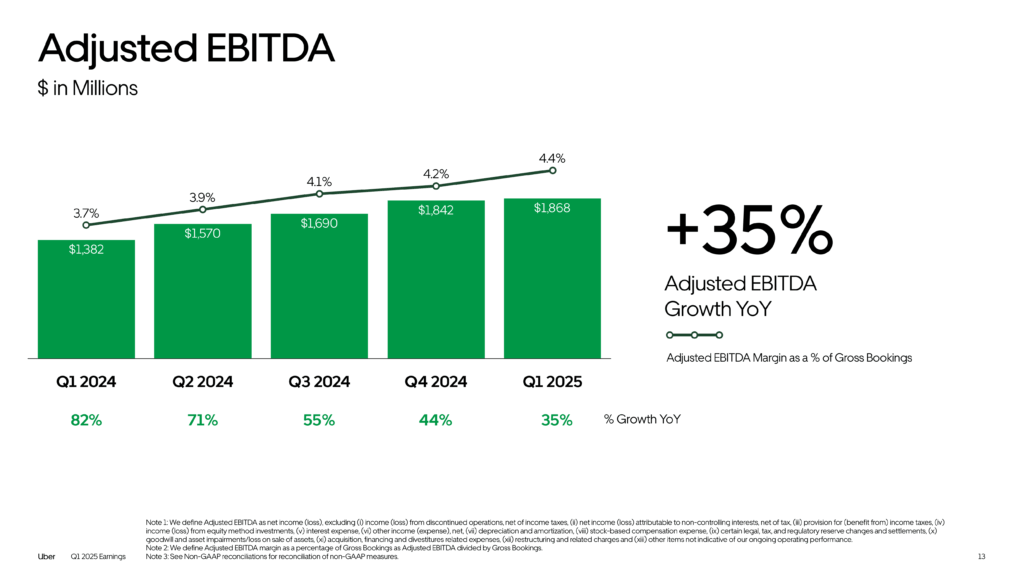

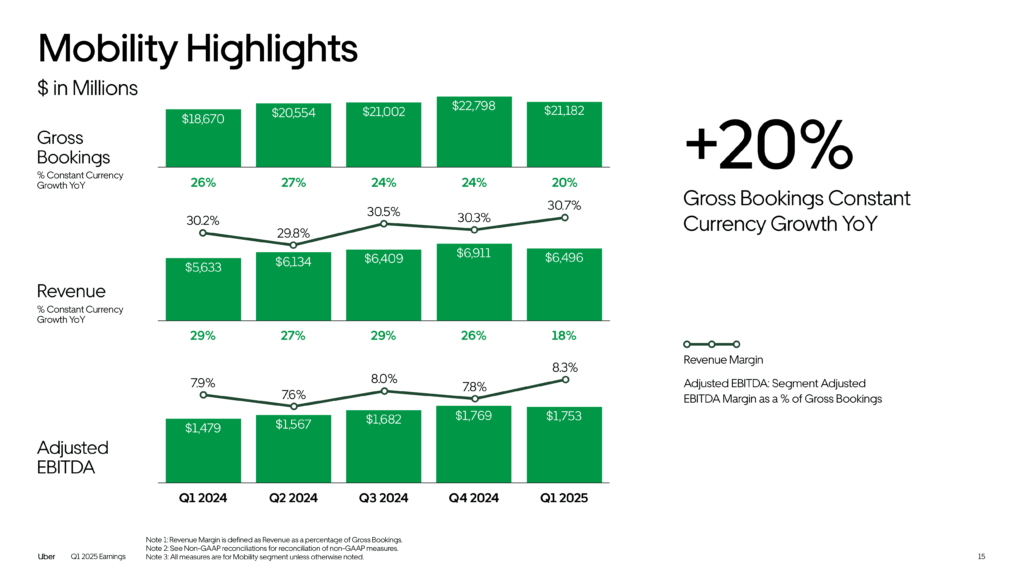

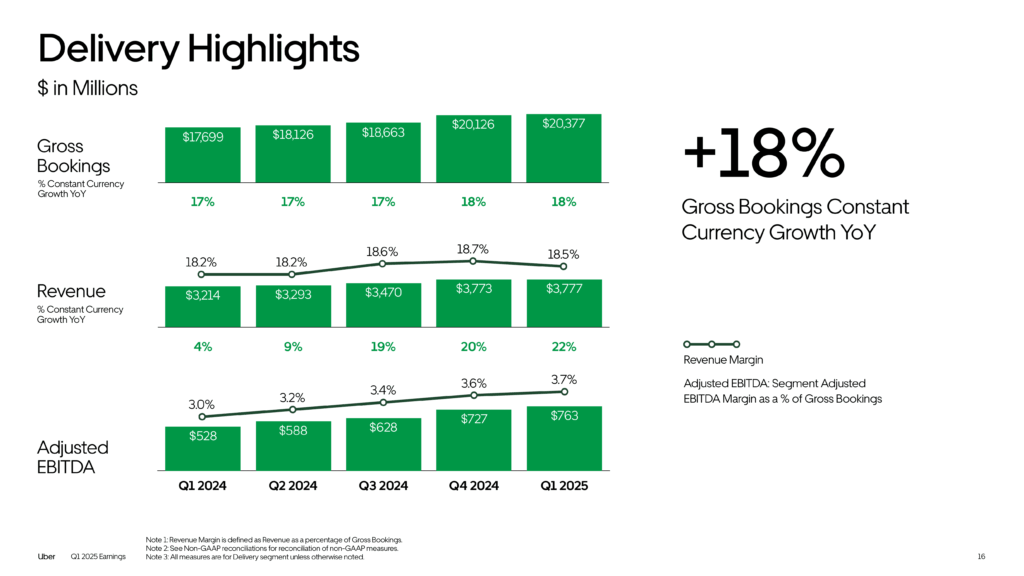

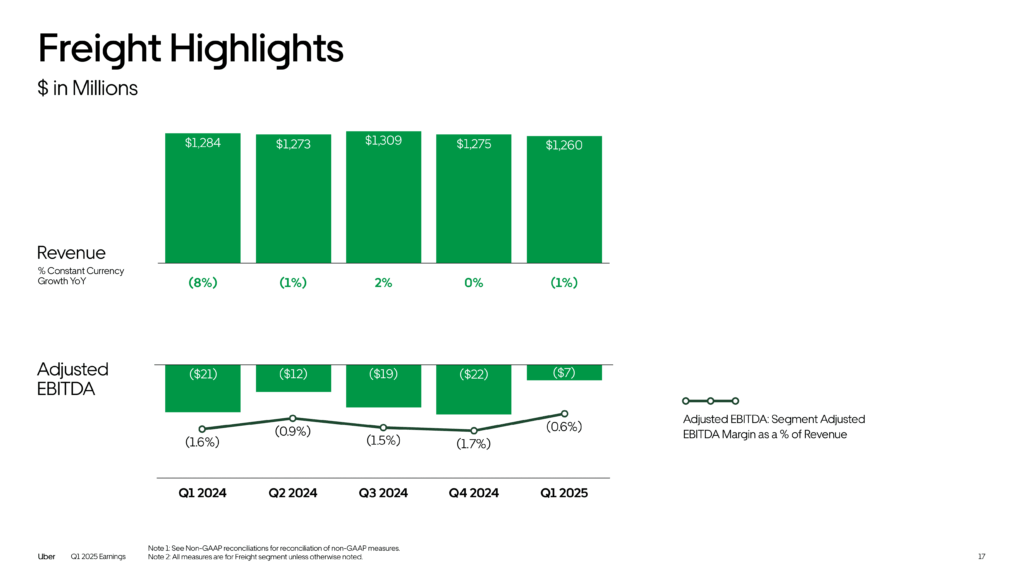

- モビリティ/デリバリー/フレイトの各事業について、同一フォーマットのチャートで売上・EBITDA・マージンを提示。

- これにより、「セグメント別の収益性の差」や「ポートフォリオ全体のバランス」が把握しやすくなっています。

複数事業を持つ企業は、同一スケールと同じビジュアル文法で並べることが、投資家の理解を助ける鍵です。

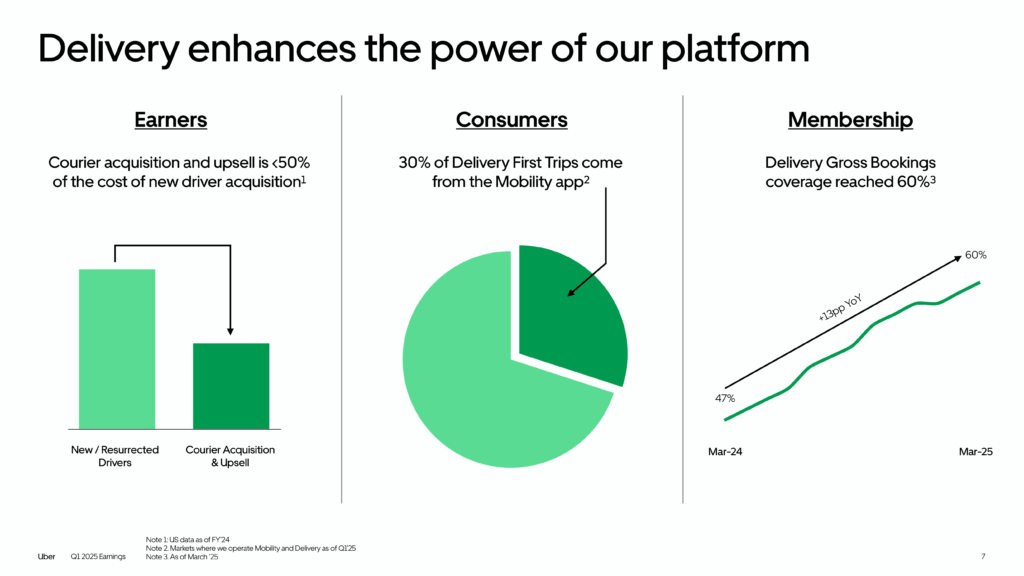

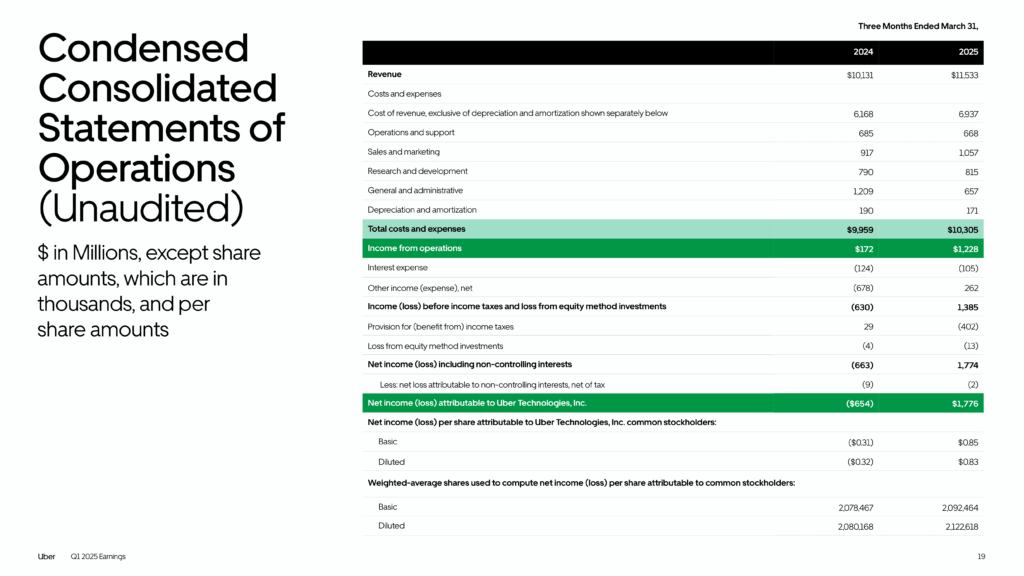

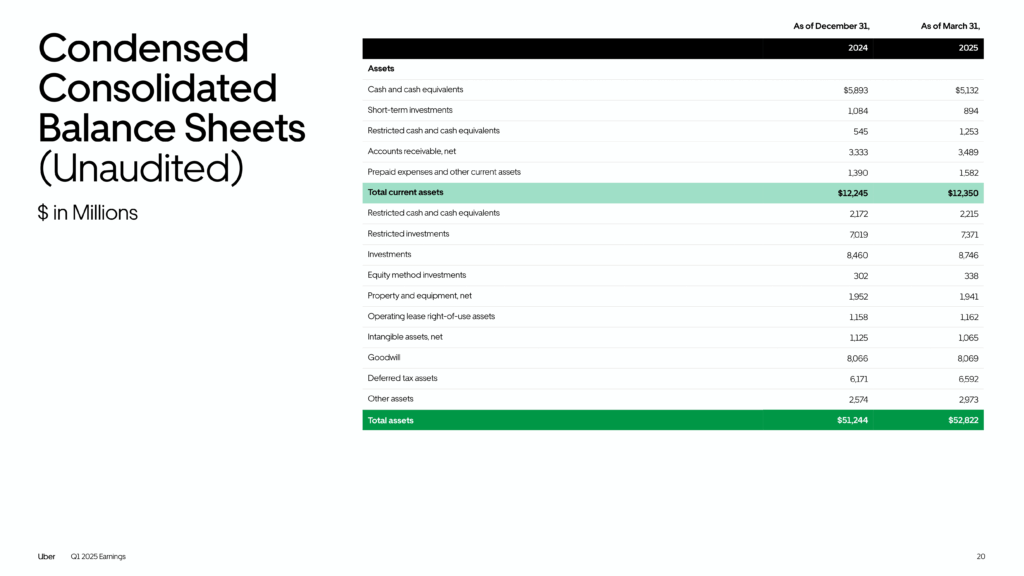

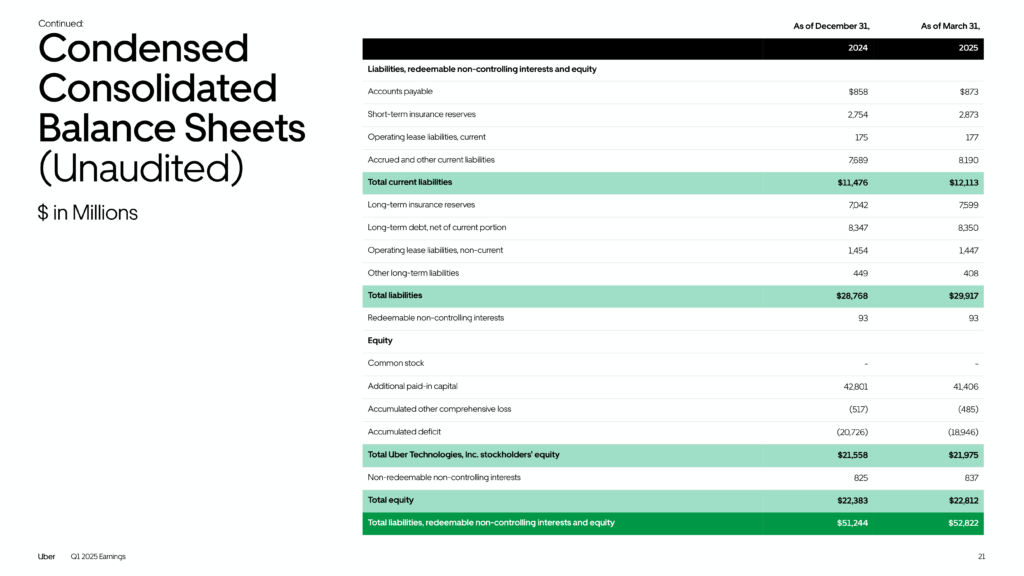

2. データドリブンでありながら視認性が高い

- グラフはミニマルで、過剰な装飾が一切なく、値の変化・傾向にフォーカス。

- 凡例や軸ラベルが控えめながら要点を押さえており、数字の「読み取りやすさ」が保たれています。

非財務・定性的要素を入れすぎず、数値中心の読みやすさを保つ姿勢はIR資料として非常に実用的です。

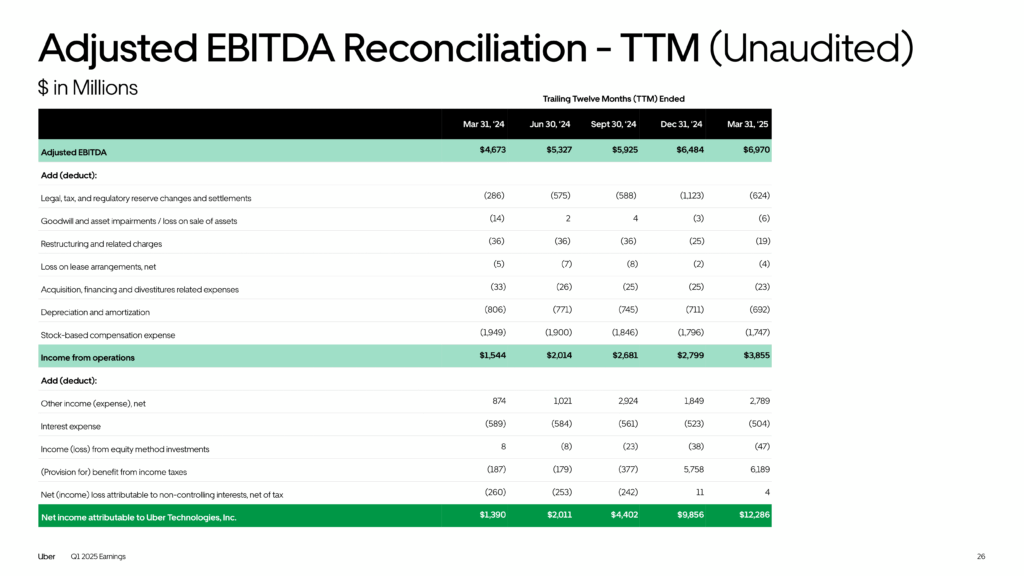

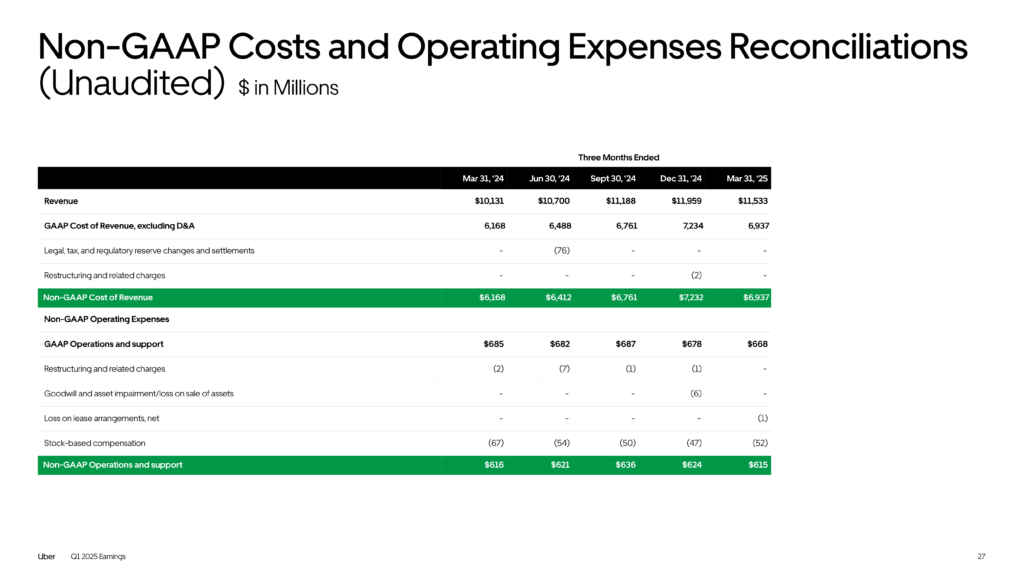

3. 「年換算成長率(ARR)」や「TTM」などの業界慣習に沿った指標の活用

- たとえば「Gross Bookings ARR」や「Trailing 12 Months Free Cash Flow」など、SaaSや成長企業でよく使われる指標を採用。

- 投資家が比較しやすい構造を整えている点は、グロース企業にとって特に有効です。

事業モデルに即したKPIの選定と見せ方は、IR資料の信頼性とプロフェッショナリズムを大きく左右します。

4. スライド構成の流れが整理されている

- 構成はおおむね以下の順で整理:

- マクロ視点での戦略的ポジショニング

- 配車・デリバリー・フレイトの事業別ハイライト

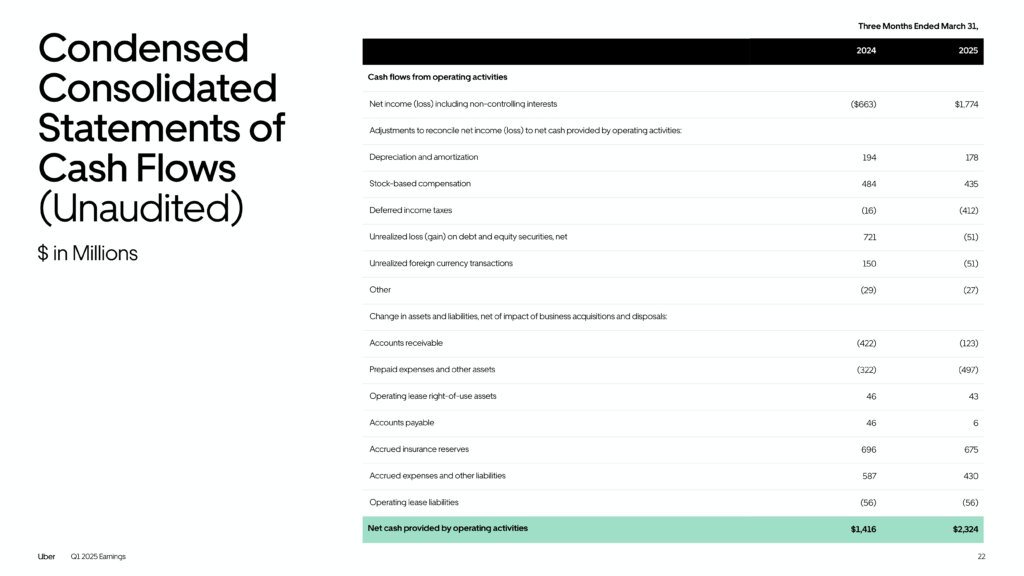

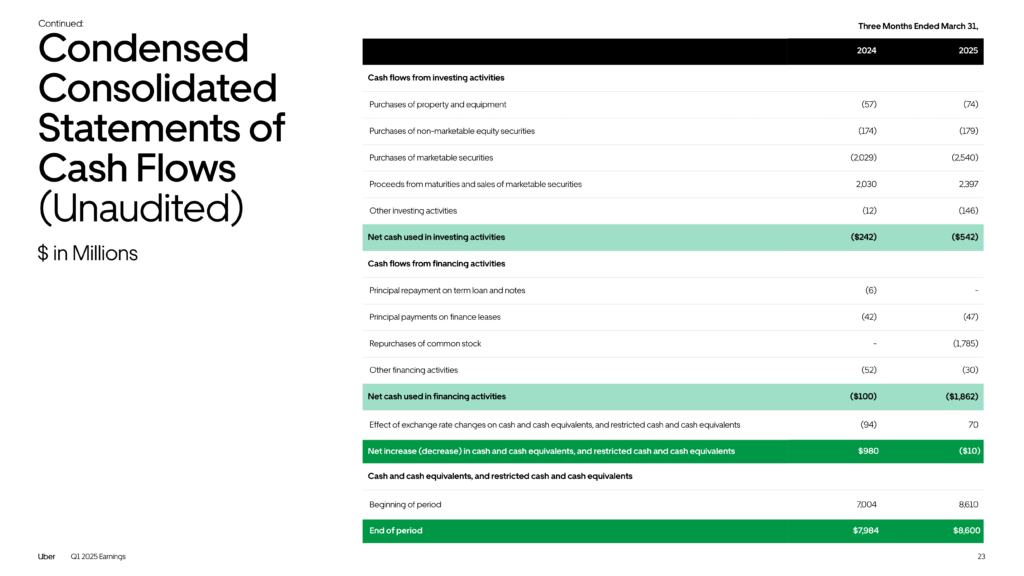

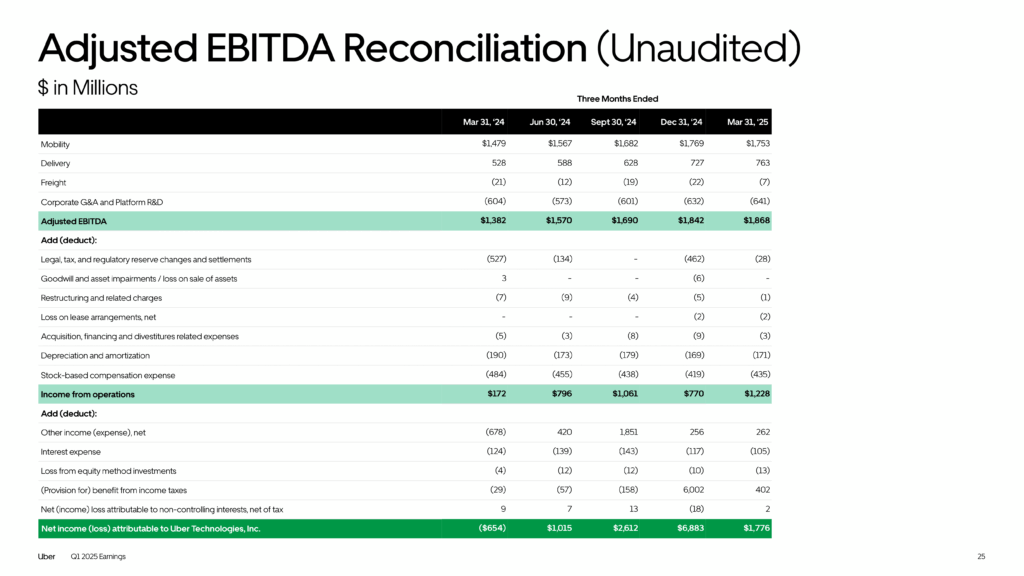

- 財務データ(PL, BS, CF)

- 非GAAP調整

- 見出しも簡潔で、「このスライドで何を伝えたいか」がはっきりしているのが好印象です。

注意したいポイント

- 資料全体で「成長性・収益性」が繰り返し強調されていますが、リスクや停滞事業に関する視覚的情報はやや不足。中立性を担保するには、課題やボトルネックを明示するページを一枚は設けるとバランスが取れます。

- 例:Freight事業はマイナス成長&赤字継続だが、その扱いは控えめ。

- 全体的にフォントの階層構造(ヘッドライン/本文/補足)がやや均質で、視線誘導に課題あり。

- 数値が多いスライドほど、フォントサイズ・色の強弱による優先順位づけが欲しい場面も。